ADERISCI ALLA RETE

Rete Regionale Sistema della Conoscenza

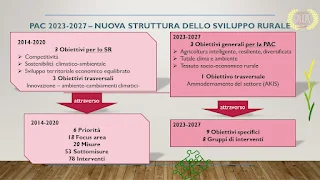

La PAC 2024-2027 attribuisce un ruolo centrale al “sistema della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura” (AKIS, ovvero Agriculture Knowledge and Innovation Systems) che definisce come “organizzazione di persone e istituzioni che utilizzano e producono conoscenza e innovazione per l’agricoltura e per i settori correlati”. L’AKIS è pensato con un approccio sistemico e con maggiore interconnessione tra i soggetti coinvolti e gli ambiti di attività (formazione, consulenza, ricerca e trasferimento tecnologico) rispetto a quanto previsto nella precedente programmazione europea. A livello di programmazione europea, l’AKIS è considerato quale elemento fondamentale e trasversale per il raggiungimento di tutti gli obiettivi della PAC e, pertanto, diventerà “il perno di un’azione finalizzata a rafforzare il modello interattivo di innovazione quale strumento efficace per promuovere la condivisione delle conoscenze, la digitalizzazione e l’innovazione” (Reg. 2115/2021). In Italia, ogni Regione dovrà organizzare il proprio AKIS, tenendo conto degli attori e delle esigenze del proprio territorio.

Dopo una lunga gestazione, delicate trattative e inaspettate crisi, come la pandemia da Covid-19 e la guerra in Ucraina, all’inizio di quest’anno è stata varata la nuova Politica Agricola Comunitaria (PAC) che sarà il cardine del sostegno e dello sviluppo del settore primario europeo per il periodo 2024- 2027. È evidente la forte impronta ambientale della nuova PAC, necessariamente allineata al Green Deal europeo e alle strategie Farm to fork e Biodiversity che mirano, rispettivamente, alla riduzione dell’impatto ambientale della filiera agroalimentare ed alla tutela della biodiversità.

SERVIZI DI BACK-OFFICE PER L’AKIS

Per questo, le misure di sostegno al reddito diventano sempre più selettive e orientate alla sostenibilità ambientale, prima ancora di quella economica per le aziende agricole. La PAC prevede strumenti che premiano i comportamenti virtuosi degli agricoltori dal punto di vista ambientale tramite gli ecoschemi, la condizionalità “rafforzata”, l’aumento delle risorse per l’agricoltura biologica. Un altro elemento caratterizzante della nuova Pac è il ruolo strategico e trasversale attribuito al sistema dell’innovazione e della conoscenza in agricoltura (Agriculture Knowledge and Innovation Systems o AKIS) per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e sviluppo perseguiti. La ricerca applicata, il trasferimento dell’innovazione, la digitalizzazione, la divulgazione, la formazione e la consulenza alle imprese agro-alimentari e forestali sono gli assi strategici e interconnessi dell’AKIS. Tutte le norme che regoleranno le attività degli agricoltori italiani e la distribuzione dei fondi a livello nazionale sono compendiate nel corposo documento (di 3.654 pagine) del Piano Strategico PAC (PSP). Una novità è che nel PSP sono già previste le politiche di sviluppo delle regioni le quali, in quell’alveo, adottano il Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR). Quindi, per ogni tipologia di intervento previsto a livello nazionale, ogni singola regione decide quale impegno attivare. Anche la Sicilia è chiamata a cogliere le opportunità del PSP nel prossimo quinquennio e tradurle in azioni adatte ed adattabili al proprio territorio ed al contesto del settore agricolo e degli attori a diverso titolo coinvolti. Indubbiamente gli imprenditori agricoli saranno i protagonisti primari della Pac ma la resilienza, la sostenibilità e la crescita dell’agricoltura e del mondo rurale potranno avvenire solo con l’azione coordinata e sinergica.