Piera Conti

Tutti o quasi sanno, che quando si fà promozione non c'è spazio per le criticità del settore. Ma quando termina l'evento mondiale dell'anno, i problemi sono dietro la porta rigorosamente in fila indiana, a volte anche in ordine sparso. L'aumento dei costi di produzione,( acqua, bonifica, gasolio e mezzi tecnici vari) i danni della mancata produzione del 2023, le produzioni basse (al sud la produzione media per ettaro e inferiore del 50-60 % rispetto al nord. Le nuove sfide del vino dealcolizzato, e la costante riduzione dei consumi, fanno il resto. Il settore sopratutto al sud, ha bisogno di nuove risorse economiche per sopravvivere, e forse la vendemmia verde da sola non è sufficiente. Allora in molti si chiedono, qual'è la viticoltura che verrà?

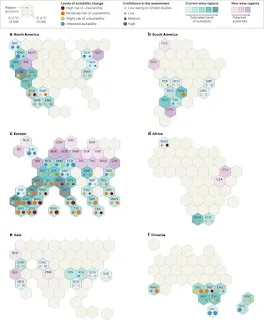

Il cambiamento climatico sta influenzando la resa dell’uva, la composizione e la qualità del vino. Di conseguenza, la geografia della produzione vinicola sta cambiando. In questa recensione, discutiamo le conseguenze dei cambiamenti di temperatura, precipitazioni, umidità, radiazioni e CO 2 sulla produzione globale di vino ed esploriamo le strategie di adattamento. Le attuali regioni vinicole si trovano principalmente alle medie latitudini (California, USA; Francia meridionale; Spagna settentrionale e Italia; Barossa, Australia; Stellenbosch, Sud Africa; e Mendoza, Argentina, tra gli altri), dove il clima è abbastanza caldo da consentire all'uva maturazione, ma senza calore eccessivo e relativamente asciutto per evitare una forte pressione fitosanitaria.

Circa il 90% delle regioni vinicole tradizionali nelle regioni costiere e pianeggianti di Spagna, Italia, Grecia e California meridionale potrebbero essere a rischio di scomparire entro la fine del secolo a causa dell’eccessiva siccità e delle ondate di caldo più frequenti legate ai cambiamenti climatici. Le temperature più calde potrebbero aumentare l’idoneità per altre regioni (Stato di Washington, Oregon, Tasmania, Francia settentrionale) e stanno guidando l’emergere di nuove regioni vinicole, come il Regno Unito meridionale. L'entità di questi cambiamenti nell'idoneità dipende fortemente dal livello di aumento della temperatura. I produttori esistenti possono adattarsi a un certo livello di riscaldamento modificando il materiale vegetale (varietà e portinnesti), i sistemi di allevamento e la gestione dei vigneti. Tuttavia, questi adattamenti potrebbero non essere sufficienti a mantenere una produzione vinicola economicamente sostenibile in tutte le aree. La ricerca futura dovrebbe mirare a valutare l’impatto economico delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici applicate su larga scala.

Punti chiave

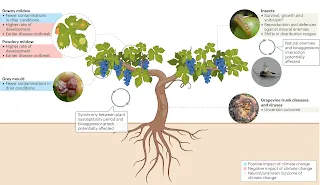

Il cambiamento climatico modifica le condizioni di produzione del vino e richiede un adattamento da parte dei coltivatori.

L’idoneità delle attuali superfici viticole sta cambiando e ci saranno vincitori e vinti. Nuove regioni vinicole appariranno in aree precedentemente inadatte, inclusa l’espansione in regioni collinari e aree naturali, sollevando problemi per la conservazione dell’ambiente.

Le temperature più elevate anticipano la fenologia (fasi principali del ciclo di crescita), spostando la maturazione dell’uva a una parte più calda dell’estate. Nella maggior parte delle regioni vinicole del mondo, negli ultimi 40 anni la vendemmia è aumentata di 2-3 settimane. Le conseguenti modifiche nella composizione dell'uva al momento della vendemmia cambiano la qualità e lo stile del vino.

Cambiare il materiale vegetale e le tecniche di coltivazione che ritardano la maturità sono strategie di adattamento efficaci a temperature più elevate fino a un certo livello di riscaldamento.

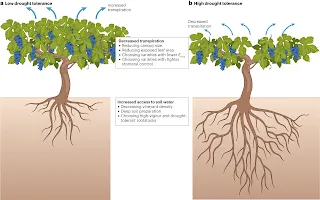

L’aumento della siccità riduce la resa e può comportare perdite di sostenibilità. L’uso di materiale vegetale resistente alla siccità e l’adozione di diversi sistemi di allevamento sono strategie di adattamento efficaci per far fronte alla diminuzione della disponibilità idrica. Anche l’irrigazione supplementare è un’opzione quando sono disponibili risorse di acqua dolce sostenibili.

Anche l’emergere di nuovi parassiti e malattie e il crescente verificarsi di eventi meteorologici estremi, come ondate di caldo, forti piogge e possibilmente grandine, mettono a dura prova la produzione di vino in alcune regioni. Al contrario, altre aree potrebbero trarre vantaggio da una riduzione della pressione di parassiti e malattie.

L'uva è la terza coltura più preziosa al mondo, dopo patate e pomodori, con un valore alla produzione di 68 miliardi di dollari nel 2016 . La produzione globale nel 2020 è stata di 80 milioni di tonnellate di uva, raccolta da 7,4 milioni di ettari . Dell'uva prodotta, il 49% è stata trasformata in vino e liquori, mentre il 43% è stata consumata come uva fresca e l'8% come uva passa. Il vino, in quanto merce, può essere valutato in una fascia di prezzo che va da 3 dollari USA a oltre 1.000 dollari USA per bottiglia, a seconda della qualità e della reputazione . Pertanto, la sostenibilità finanziaria non si basa solo sull’equilibrio tra resa e costi di produzione, come per la maggior parte dei prodotti agricoli, ma anche sulla qualità e sulla reputazione. La regione di produzione è uno dei principali motori della reputazione e del valore . Questa variazione regionale nella qualità del vino non sorprende, perché il clima, o più precisamente la “giusta varietà nel giusto clima”, è un attributo ben identificato della produzione di vino premium . L'effetto delle condizioni climatiche sulla composizione dell'uva al momento della raccolta (e quindi sulla composizione e qualità del vino) sembra essere ancora più importante del tipo di terreno .

Con il cambiamento climatico, questa fondamentale influenza regionale sulla qualità e sullo stile del vino sta cambiando . Ad esempio, in molte regioni come Bordeaux e l'Alsazia (Francia) si è già osservato un sostanziale anticipo delle date di vendemmia e/o un aumento del tasso alcolico del vino . L’idoneità alla produzione del vino nelle regioni vitivinicole consolidate è destinata a cambiare nel corso del XXI secolo . Le pressioni derivanti dall’aumento della temperatura e dalla siccità potrebbero mettere a dura prova la produzione in regioni già calde e secche al punto da farne perdere l’idoneità, con enormi conseguenze sociali ed economiche negative. Le regioni vinicole alle medie latitudini potrebbero essere sempre più esposte agli eventi di gelate primaverili, a causa del germogliamento anticipato L'aumento previsto della gravità delle grandinate può causare danni ai raccolti e alle piante Tuttavia, alcune di queste proiezioni sono eccessivamente pessimistiche, poiché non tengono conto della possibilità dei coltivatori di adattarsi alle mutevoli condizioni Ad esempio, le principali leve tecniche per l'adattamento includono cambiamenti nel materiale vegetale, nei sistemi di allevamento e/o nelle pratiche di gestione stagionale

Inoltre, nuove regioni vitivinicole potrebbero emergere in aree precedentemente inadatte, poiché i climi freddi e subumidi registrano un aumento delle temperature, creando opportunità economiche ma anche minacciando gli habitat selvaggi quando queste regioni emergenti non derivano da terreni agricoli convertiti . Se questi nuovi vigneti verranno irrigati, ciò aumenterà la concorrenza per le risorse di acqua dolce. Anche la conversione dei terreni agricoli esistenti alla viticoltura significa meno terra coltivabile dedicata alla produzione alimentare.

Sono stati pubblicati molti articoli sugli impatti regionali dei cambiamenti climatici sulla produzione di vino e il nostro obiettivo è quello di riunire questi risultati per produrre un quadro globale dei cambiamenti geografici del vino. Discutiamo degli impatti dei cambiamenti di temperatura, delle radiazioni, della disponibilità di acqua, dei parassiti e delle malattie e della CO 2 sulla viticoltura e sul vino. Vengono discusse le potenziali misure di adattamento e i loro limiti, ad esempio, i produttori esistenti possono adattarsi a un certo livello di riscaldamento modificando il materiale vegetale (varietà e portinnesti), i sistemi di allevamento e la gestione dei vigneti. Tuttavia, questi adattamenti potrebbero non essere sufficienti a mantenere una produzione vinicola economicamente sostenibile in tutte le aree.

van Leeuwen, C., Sgubin, G., Bois, B. et al. Impatti dei cambiamenti climatici e adattamenti della produzione vitivinicola. Nat Rev Earth Environ 5 , 258–275 (2024)

.webp)